当最新一期"羽毛球技术实力榜单"发布时,社交媒体上掀起了轩然大波。球迷们热烈讨论着谁被高估、谁被低估,选手们则或暗自欣喜或心有不甘。这份号称"权威"的榜单,用一系列精确到小数点后两位的数字,为每位运动员的技术能力贴上标签,仿佛羽毛球这项充满艺术性的运动,突然变成了一道可以用计算器求解的数学题。在这个数据崇拜的时代,我们是否想过:当技术实力被完全量化时,我们究竟失去了什么?

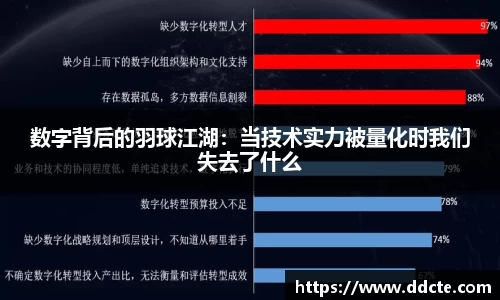

量化评估的诱惑显而易见。现代体育数据分析已经发展到令人叹为观止的程度——杀球速度、网前成功率、移动距离,甚至每一拍击球的旋转角度都能被精确测量。日本学者大前研一在《专业主义》中指出:"无法测量的东西就无法管理。"这种思维已经深深渗透到体育领域。教练团队依赖数据调整训练计划,俱乐部依据数据做出转会决策,博彩公司通过数据设定赔率。在2023年全英公开赛上,某位选手因"反手过渡球得分率低于平均水平"而被建议改变打法,尽管他的反手技术曾被视为最具观赏性的个人标志。数据正在重塑羽毛球运动的本体,将那些难以言传的技艺转化为冰冷的统计图表。

然而,羽毛球从来不只是数字的堆砌。林丹的鱼跃救球、陶菲克的反手劈杀、戴资颖的假动作,这些经典瞬间之所以被铭记,正是因为它们超越了技术参数的范畴。中国羽毛球队前总教练李永波曾感慨:"最好的球员往往在最关键的时刻打破常规。"数据可以告诉我们一个球员的平均网前得分率,但无法预测那些改变比赛走向的灵感迸发时刻。当马来西亚名将李宗伟在2016年里约奥运会上与谌龙对决时,技术榜单显示他在各方面都略逊一筹,但那场比赛展现的意志品质与战术变化,远非任何算法所能捕捉。量化评估的局限性在于,它必然忽略那些无法被量化的维度——创造力、胆识、临场应变,这些才是羽毛球运动的灵魂所在。

更值得警惕的是技术榜单对羽毛球文化的异化作用。当一切都被简化为排名和分数时,我们失去了欣赏运动本身之美的能力。印度尼西亚的羽毛球传统强调"seni bulutangkis"(羽毛球艺术),日本的训练体系重视"心技体"三位一体,而中国的"快准狠活"理念也包含着对技术风格多样性的尊重。这些丰富的羽毛球文化正在被全球统一的技术评估标准所稀释。法国社会学家布迪厄曾警告:"当一种游戏的规则被简化为可计算的资本时,游戏本身就死亡了。"羽毛球运动面临着沦为数据殖民地的风险,各国独特的训练哲学和打法特色,正在被同质化的"高效技术模型"所取代。

技术评估本应是认识羽毛球的一种工具,如今却有成为唯一标准的危险。我们需要的不是否定数据的作用,而是重建对羽毛球运动的整体性理解。荷兰体育哲学家Ivo van Hilvoorde提出"体育智慧"概念,认为真正的运动理解需要结合量化分析与质性判断。教练员在查看技术统计的同时,也应重视那些无法被数字捕捉的"默会知识";球迷在关注排名之余,更要学会欣赏不同选手的独特风格;赛事组织者需警惕将复杂的技术评估简化为吸引眼球的榜单游戏。

羽毛球运动如同一门流动的艺术,每一次挥拍都包含着无限可能。技术实力榜单提供的只是管中窥豹的片面真相,真正的羽球江湖远比数字呈现的更为丰富多彩。当我们过度依赖量化评估时,失去的不仅是运动的本质,更是作为观众和爱好者的感知能力。在这个数据泛滥的时代,或许我们最需要的,是重新找回那双能够欣赏不可测量之美的眼睛——因为羽毛球的魅力,永远存在于那些无法被完全统计的瞬间之中。

发表评论